Благочестивый обычай совершать путешествия для поклонения святыням существует у христиан уже много веков. Какие цели ставят перед собой верующие люди, отправляясь в дальний путь, часто сопряженный с трудностями и неудобствами? Где проходит грань между паломничеством и туризмом? Свой взгляд на эту тему представил директор издательства «Индрик» Кирилл Вах, одним из направлений работы которого является публикация книг о Святой Земле.

На вопрос, что такое паломничество, однозначного ответа не существует. В словарях дается самое общее определение — «посещение святых мест». Для чего посещают святые места? Обычно приводят два объяснения: потому что молитвы на святых местах имеют большую силу или потому что паломничество совершается по обету. И в том и в другом случае человек как бы заключает определенный договор с Богом. Я потрачу деньги и силы, буду терпеть неудобства, а Ты дай мне по моей молитве то-то и то-то. То есть паломничество происходит по взаимной договоренности между Богом и человеком. И Господь принимает такую жертву.

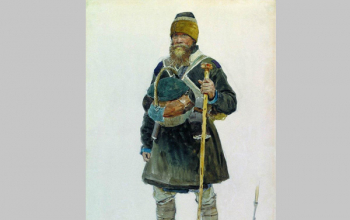

В нашей паломнической литературе такое паломничество по обету наиболее ярко представляет пример казанского купца Василия Гагары. Прожив беспутную жизнь, он в одночасье теряет жену и все корабли с товаром. Тогда Василий дает обет Богу: «Во Иерусалим ити помолитися и у Господня гроба приложитися, и во Иердане искупатися... И как я обещахся ити во ерусалим, и по обету моему Бог мне невидимо почал давати богатство...».

Архимандрит Антонин (Капустин) считал, что с паломниками пребывает благодать Божия, причем, начиная уже с момента появления у них только намерения совершить свое паломничество и далее в продолжение всего пути до возвращения домой. В широком смысле, паломничество представляет собой форму религиозной жизни.

А если посетить святые места не по обету? Будет ли это паломничеством? Или это сразу превратится в религиозный туризм?

Я вспоминаю свою первую паломническую поездку, которая по форме была абсолютно туристической... В 1980 г. мне было 13 лет, и мы с мамой почти полтора месяца путешествовали по русским монастырям. Оказавшись в тогда закрытых, ставших музеями монастырях, фактически прожив рядом с ними все время нашего путешествия, я без всякой внутренней борьбы понял, что передо мною тот самый живой мир, который создан для человека. Я тогда просто воцерковился, потому что научился, пусть очень туманно, разбирать систему росписи храмов и почувствовал основы православного богословия. Русская средневековая живопись для меня оказалась встречей с теми, кого она изображала: Спасителем, Божией Матерью, Небесными Силами, апостолами, святыми. Вернувшись, я написал образ Спасителя гуашью на бумаге. Иначе как паломничеством я эту поездку назвать не могу.

Или другой пример. Однажды я участвовал в научно-практической конференции Фонда Серафима Саровского в Арзамасе. В последний день форума его участников привезли в Дивеево. Я с самого начала не чувствовал себя паломником из-за того, что главной целью моей поездки было именно участие в конференции. Но придя вечером на канавку Божией Матери, я ощутил такую благодать этого святого места, которая смогла оторвать меня от реальности, так сказать, восхитить ум и дать мне пусть короткую, но настоящую молитву. И тогда я понял, что все наше научное и общественное действо стало, в том числе и паломничеством.

Наверное, каждый человек должен сам определять, паломничает ли он по святым местам или посещает их в силу других, сложившихся обстоятельств. Возможно, сама способность к паломничеству в современном мире связана с состоянием нашей веры.

Величайший паломник прошлого Давид Гареджийский только увидел Иерусалим издали и, чувствуя себя недостойным войти в этот Святой Град, помолился Богу издали, взяв с того места на память три камня. И тут произошло чудо, потому что в эти камни вошла вся благодать Святой Земли. Патриарх Иерусалимский, которому об этом поведал Ангел, вынужден был догонять этого паломника и просить вернуть ему хотя бы два камня из тех, что он уносил с собой. А ведь Давид Гареджийский даже не вошел в Иерусалим, не видел Гроба Господня и других святынь. Формально он не совершил паломничества, не выполнил главную свою цель. Но это оказалось неважным. Просто его вера была такой, что непостижимом образом стала вместилищем полноты благодати.

Если бы мы были хоть немного похожи на него, нам, вероятно, тоже не нужно было бы пускаться в Иерусалим. Святая Земля была и у Серафима Саровского прямо рядом с пустынькой, и у других подвижников. Патриарх Никон вообще построил Новый Иерусалим для русских. Молитесь, чего еще не хватает!

Наконец, хочется сказать, что современное паломничество изменилось так же сильно, как изменился и мир вокруг нас. Безумием было бы требовать от людей совершать паломничество по Святой Земле и Иерусалиму пешком или на мулах, отказываться от транспорта, средств связи и т.п.

Наверное, каждый должен сам определять, паломничает ли он по святым местам, или посещает их в силу других, сложившихся обстоятельств. Возможно, сама способность к паломничеству в современном мире связана с состоянием нашей веры, а вера делает возможной встречу с Богом. И если такая встреча произошла — наше паломничество совершилось.

По материалам сайта e—vestnik.ru подготовил Александр Медельцов.